近年、人口がますます高齢化しつつあり、介護や支援が必要な高齢者の数も増えています。その中で、この研究は、終末期に医療的ケアが必要となっても、自宅で最後まで介護をしたい、という家族の『看取り意向』に何が関連しているのかを調べたものです。

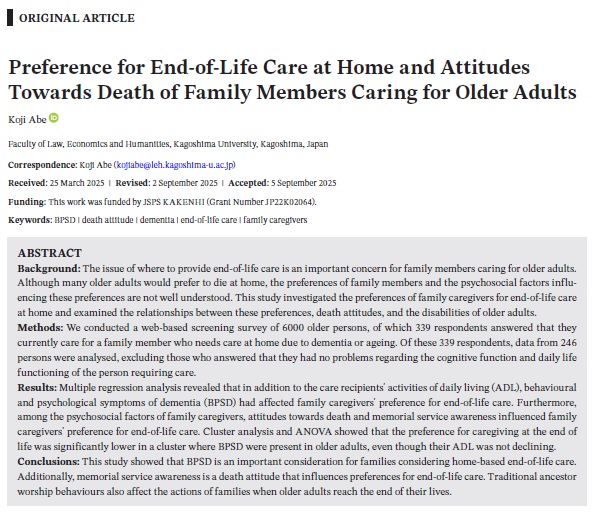

論文が公開されたのは2025年9月29日です。

Abe K. (2025). Preference for End-of-Life Care at Home and Attitudes Towards Death of Family Members Caring for Older Adults. Psychogeriatrics, 25(6), e70101.

日本では、看取りに関する研究の多くが医療分野で行われており、心理学などいわゆる文系からアプローチした研究は数少ないのが現状です。しかし、看取りには、医学や看護学だけでなく、死に対する考え方や介護者の精神状態、経済状態、そして周囲の人間との関係など、文系の分野が得意とする要因とも関連があると言われています。

この論文の内容は読んでいただければわかると思いますが、簡単に説明すると、家族介護者の『看取り意向』に、死生観の構成要素の一つである、先祖を大事にする「追悼・供養意識」と、高齢者の日常的なお世話の必要性を示す「日常生活動作」、そして夜中に起き出したり、世話を拒否する「行動・心理症状」が関係しているという結果になりました。

このうち、「追悼・供養意識」については、先行研究が少ないため、『看取り意向』と何故これが関連しているのか、執筆当時、解釈に行き詰まっていました。

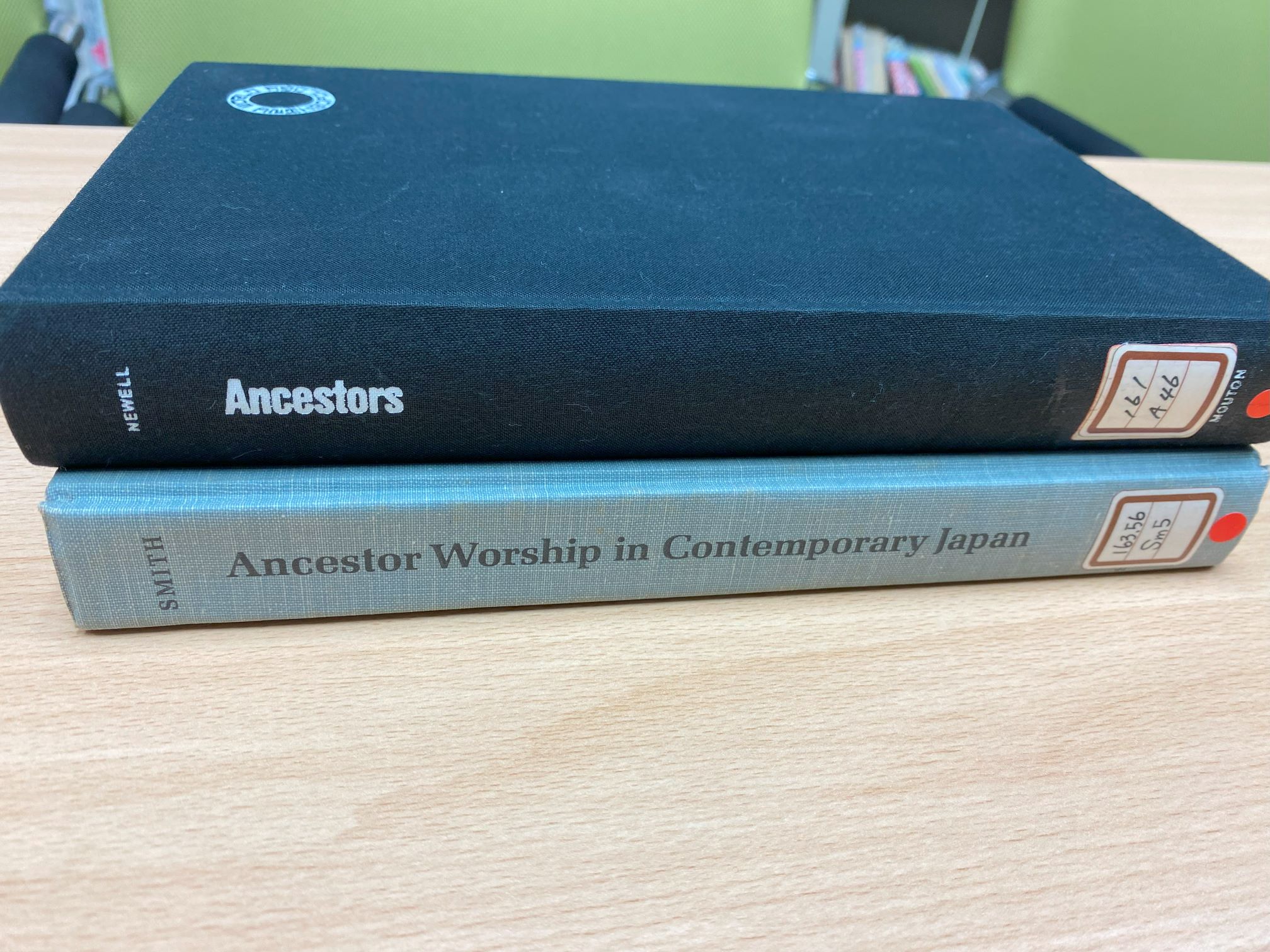

心理学や医学系の英語のデータベースを使って調べていたのですが、文献も論文も取り寄せとなるものが多く、頭を抱えていたところ、キーとなる文献の一つが鹿大の中央図書館にあることがわかりました。急いで図書館に行って、地下の集密書架から借りてきたのが、この写真の上の本(William H. Newell (1976) Ancestors. Mouton.)です。この本は先祖崇拝に関する本で、分野としては文化人類学になります。ここから文化人類学の文献を探すようになり、その中で本研究結果を補う記述を論文から見つけることができました。

心理学では論文がほとんどPDFで入手できるようになり、古い図書を調べることはあまりないのですが、今回は図書館があって良かった、古い図書があって良かった、様々な分野の図書がある総合大学で良かった、と思いました。

また、分析結果の解釈に役立った文献の一つにAvdiushenkova(2023)があります。この研究はロシアの研究者によって行われた、現代日本の先祖崇拝に関するもので、2023年ですから、すでにウクライナとの戦争が始まった後に発行されたものです。

本論文を執筆する上で、非常にありがたかった文献でしたし、このような地道な研究を継続されていることに敬意を持ちました。また、政治的に意見が異なるとしても、学術的・文化的な交流を続けていく重要性を感じながら論文を執筆しました。

「看取り」という現代的な喫緊の課題について、複数の分野を横断し、過去の知見も活かすような研究アプローチは、今後も重要になってくると思います。この論文もまだ十分ではない点や課題点は残っていますが、何らかの参考となればと思っています。

最後に、今回の結果のうち、もっとも臨床的な意義があると思われる点は、高齢者の「日常生活動作」が低下すると「在宅で看取ろう」という意向が強くなりますが、「行動・心理症状」が増えてくると看取りの意向が弱くなる・低下する、という点だと思います。認知症あるいは加齢によって認知機能が低下すると、この「日常生活動作」も「行動・心理症状」も個人差はありますが、同じように低下・増加していくはず、です。では何故、逆の影響が出たのでしょうか?論文の中で、この点をどう処理して分析したのか、もちろん書いてありますので、興味のある人はぜひ読んで見て下さい。