この授業の内容を端的に言うと、受講生に対して「何かやれ」というものです(どうも、担当教員のかんのです)。年々、この突き放した感じを強めています。もう少し明確に言えば、学生自身で何かを企画したり編集したりすることを課していますが、カタチにするところまで含めて、そしてどのようなカタチの企画を行うかまで、学生自身で決めてやってもらいたいという授業です。

アクティブ・ゼミという授業は、法文アドバンスト科目 という、法文学部の5コースで行われている専門教育とは少し異なる角度から行われる科目群に属しています。学問領域間の横断、領域間のつながり、社会とのつながりを意識した授業が展開されています。

その中でもアクティブ・ゼミは、いわゆるアクティブ・ラーニング形式の授業で、2017年度に始まって、2019年度から僕が担当することになりました。過去の内容が こちら にまとめられています。

これまで様々な外部の方にご協力頂いて来ましたが、2022年度からは内容を大きく変えて、ゲスト講師に スタジオグッドフラット の市村良平さんを迎えて授業運営を続けています。この記事では、過去を振り返りながら、授業の狙いや意義を市村さんと改めて考えていきたいと思います。

かんの

もうすぐこの授業が行われている前期も終わりと言う時期ですが、今年度で市村さんにゲスト講師をお願いして、もう4年目を迎えます。これまでのお仕事でも様々な地域で事業運営をしたり、企画のプロデュースをしたりされ、その過程で多くの市民参加型ワークショップを運営してきた市村さん から見て、この授業はいかがでしょうか? 雑な振り方ですが。

市村

毎回楽しく参加させてもらっています。仕事の都合で来れない時もありましたが、今年度は皆勤賞です。当然のことですが、年度が変わるとほとんどの学生が入れ替わるわけですが(2度受講する学生もいる)、それと同時に発想やコミュニケーションの質が変わるのが面白いなぁと思っています。

かんの

僕自身、迷いもあるのですが、うまくいったグループも、うまくいかなかったグループもあっても良いかなと、最近では思い始めているんですよね。

市村

社会人になるとなかなか失敗できないのですが、あくまで授業内の話なので大いに失敗したらいいのではないでしょうか。うまくいかなかったことはその後の糧になると思います。そう思えるのは少し先かもしれませんが。

かんの

例年、企画を行うのがやっとで、振り返りを授業の最終回にできずにいますが、うまくいったプロセス、いかなかったプロセスを噛み締めて内在化して、次に自分たちが何かやるときに「この仕事の進み方、あのときの感じに似てるな」と気付いたら、そこから突き進んだり、軌道修正したり、将来そういうことに活かしてもらえる体験の場にしたいと思っています。もちろん、このやり方の難しさも感じているのですが。

市村

同感です。毎回振り返りまで行きたいところですが、企画から実施までのスケジュール調整を4ヶ月程度の中で詰め込むのはなかなかハードで、受講生にも負荷がかかっていると思います。でもそこから得られる経験は、座学とは質の違う学びだと思うので、ぜひ振り返りはしてもらいたいところですね。

かんの

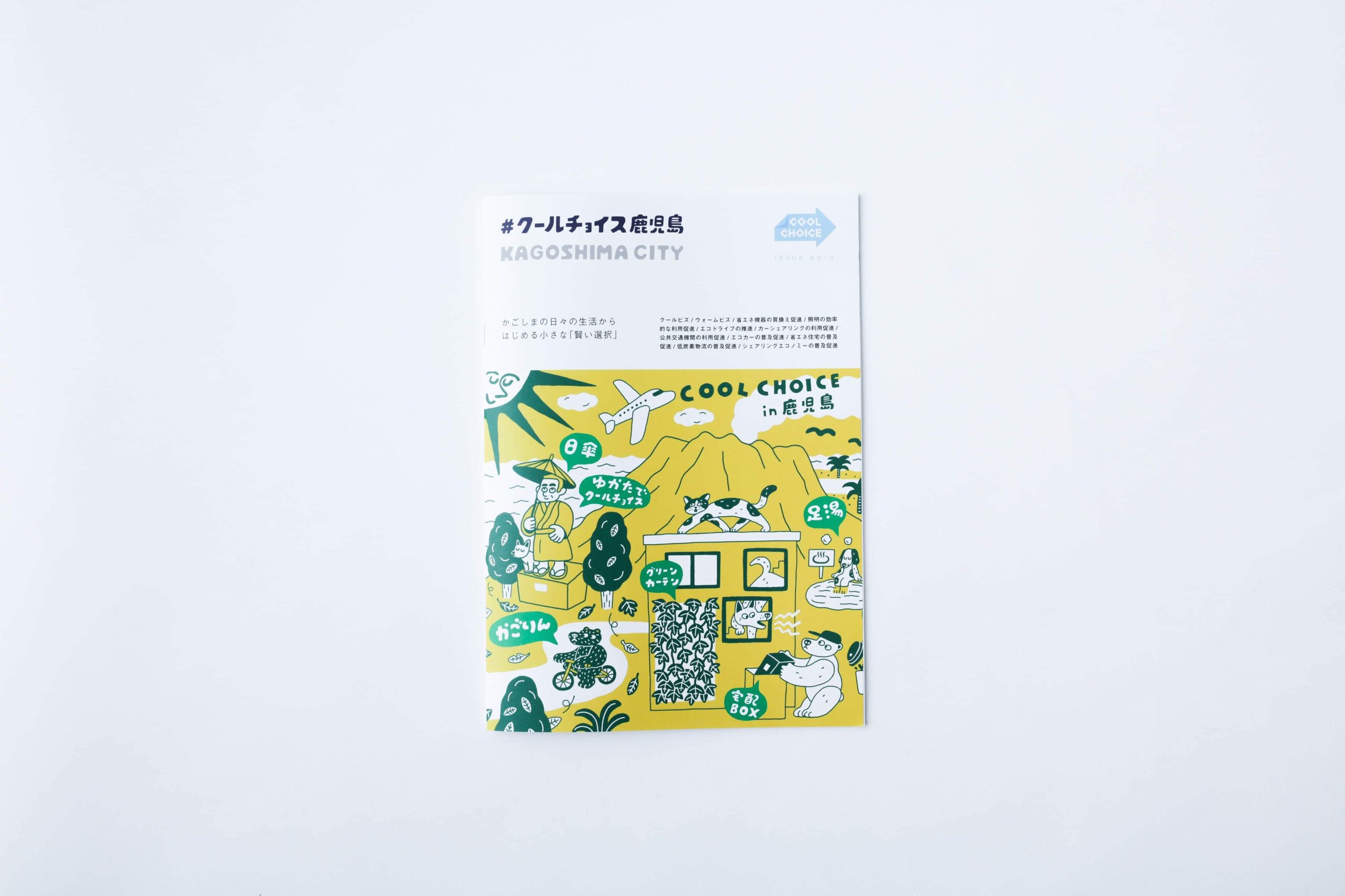

僕が担当し始めた2019年に始まり、そこから2021年までは鹿児島市環境政策課と連携して、脱炭素とかゼロカーボンに資するライフスタイルを伝えるフリーペーパーを、授業を通して作りました。デザイナーさんや編集者さんが市の事業委託者として入ってくれているので、成果物のクオリティは高くて、授業担当者としても鼻が高い気持ちではありました。ただ、社会人と仕事をするという体験は素晴らしいものの、「自分でカタチにする」ということを体験する教育プログラムとしては、カタチにする部分をプロに任せ過ぎている気もしてきました。

市村

フリーペーパーづくりは、私も少し参加させてもらいましたが、デザイナーさんや編集者さんの仕事が見れる機会としては貴重なものだったのではないでしょうか。ただ、世に出るものを作る場合には、最低限のクオリティを維持する必要がありますし、公的な機関が発行するものであれば、尚のことだと思います。大学生に任せられる範囲は限られていたと思います。

かんの

そんな折の2022年、市村さんが四元朝子さんとともに加治屋町に gallery HINGE を作られて、この授業としては初めての展示 をさせてもらうことになりました。準備は大変だったんですが、とても楽しい思い出です。展示の店番をする際に学生とたくさん話すことができました。授業や大学を少し離れることで、教員と学生という関係、ある種のバリアみたいなものが外れて、若者の正直な気持ちをたくさん聞かせてもらった気がしました。

市村

面白い企画展でしたね。企画作りのプロセスも面白かった記憶があります。何かを企画で表現しようとした時に、受講生がそれぞれの数少ない経験を持って語り合い、アイデアを出し、まとめていく姿は、観察対象として面白かった。自身の適性が見えてきて、振る舞いが変わったり。グループワークの醍醐味なんじゃないかなと思いました。

かんの

楽しい企画であり、思い出ではあったものの、展示スタートの前夜は、僕が遅くまで会場の仕上げをしていたので、やはり、先ほど言った通り、カタチにするとこまで、学生自身で「何か(自分たちで)やれ」というのが、ここ数年の気持ちです。プロセスを丸ごと、引き受けてみてもらいたい。

市村

かんのさんが巻き取りすぎ問題ありますね。時折、過保護だなぁと思ったりもしましたが、フリーペーパーの件と同じで「一定のクオリティを保ちたい気持ちがおありなのだな」と思っていました。そういうかんのさんの姿勢が学生から信頼が集まる要因(SNS以外で)なんでしょうね。

かんの

最初の頃は授業の成果物への評価みたいなものもある程度気にしていた面もあったんですが、僕も鹿大の教員歴がそれなりに長くなって、「なんで授業でそんな遊びみたいなことやってるんだ!」って言われたとしても、もう気にしなくて良いかなと思えるようになりました。それくらいの気持ちで授業に臨めるようになるためにも、この記事で授業の意味、プロジェクトとしてのステートメントみたいなものを書いているとも言えますが。

市村

大学の良さって、そういう遊びみたいなことをしながら学びにしていくことなんじゃないでしょうか。遊びながら、その行為に意味や価値を見出していくってとても大事な思考だと思います。

かんの

それと、2023年は、ラーニング・コモンズ という場も学部内に出来て、授業ではその運用面の整備もしました。また、この記事を掲載しているコトアミも今年できて、ハード・ソフト両面の環境が整ったので、「何かやれ」と突き放しても、何とかなるかなとも思っています。

市村

ハードとソフトの整備ができたのはめちゃくちゃ大きいですね。実際にラーニング・コモンズをみていると授業以外にも学生がミーティングしたり、イベントしたり、掲示板で意見交換したりと面白い動きがでていて興味深くみさせてもらっています。

かんの

ただ、「整った」と言っても、やっぱり、僕だけでは無理なんですよね。研究者として、議論したり質問したりするトレーニングばかりを20代の頃に積んでしまった身としては、人前で話せないとか議論できないという人の気持ちが、直感としては分からないんです。知識では知ってても。そこで、市村さんのファシリテーションが必要なんですよね。

市村

自分の考えのまま走れる学生もいるので「ファシリテーションが必須か?」と問われるとなんとも言えないのですが、あればグループワークが進む確率があがります。アクティブ・ゼミはグループワークを基本とするので、相性のいいスキルだと思います。実際にファシリテーター的な振る舞いをする学生がいるグループは、企画の完成度が高かった印象があります。

かんの

僕らみたいな研究者には、ワークショップのアイスブレークみたいなものって不要なので、参加者になる場合は正直まどろっこしいのですが、市村さんのお仕事を何回か見させて頂いて、効果を目の当たりしていますからね。ほんとに人ってこういう仕掛けで「話し始めるんだ!」というのを見せられた時は、目から鱗でした。

市村

ありがとうございます。僕もまどろっこしいと思ってます(笑)。ただ本音で語り合うためには、相手をある程度信頼しないとできませんよね。その道筋を作るのがファシリテーターの役割の一部なのかなと思います。

かんの

その意味では、ときに、僕みたいな教員という存在自体が、いなくなった方が良い場面もあると、よく思いますね。僕がいるせいで、学生が話し始めないということもありうる。学生自身が語り始めるようになるまでが、この授業の準備としてとても重要だと感じています。

市村

ファシリテーションにおいても「待つ」とか「放っておく」とかが大事なシーンはあると思います。なんでも手取り足取り指示すると、良いアイデアは思い浮かびませんし、企画に自主性が持てなくなります。

かんの

2022年の展示の店番をしているときにこそ、学生とたくさん話せたということも先ほど言ったように、企画とか展示というのは、人が対話を始める装置になるんだなと思っています。そして、毎年企画を通して学生と話していると気付くのが、学生の特徴や日頃興味のあることが、毎年違うということです。これは、集まった人の違いが単に反映されていることもあれば、世代の移り変わりもあるんだろうと思います。この数年では、特にコロナの影響もあったように思います。

市村

そうですね。コミュニケーションの質に関しては、コロナの影響はあったように思います。対面授業ではなくリモート授業などを中心で送ってきた学生や、学校等の取り組みが中止になって協働を経験してこなかった学生などは、コミュニケーションのあり方がそもそも違ったように思います。

かんの

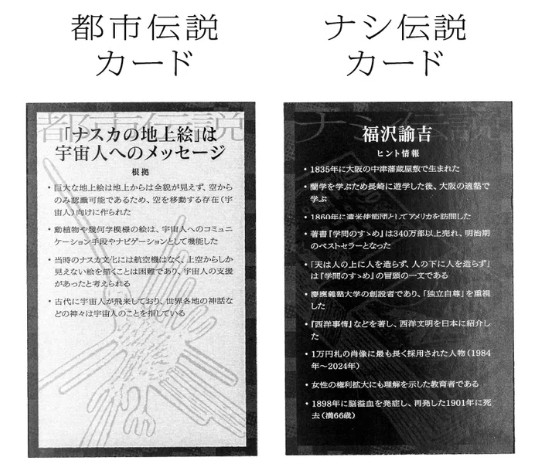

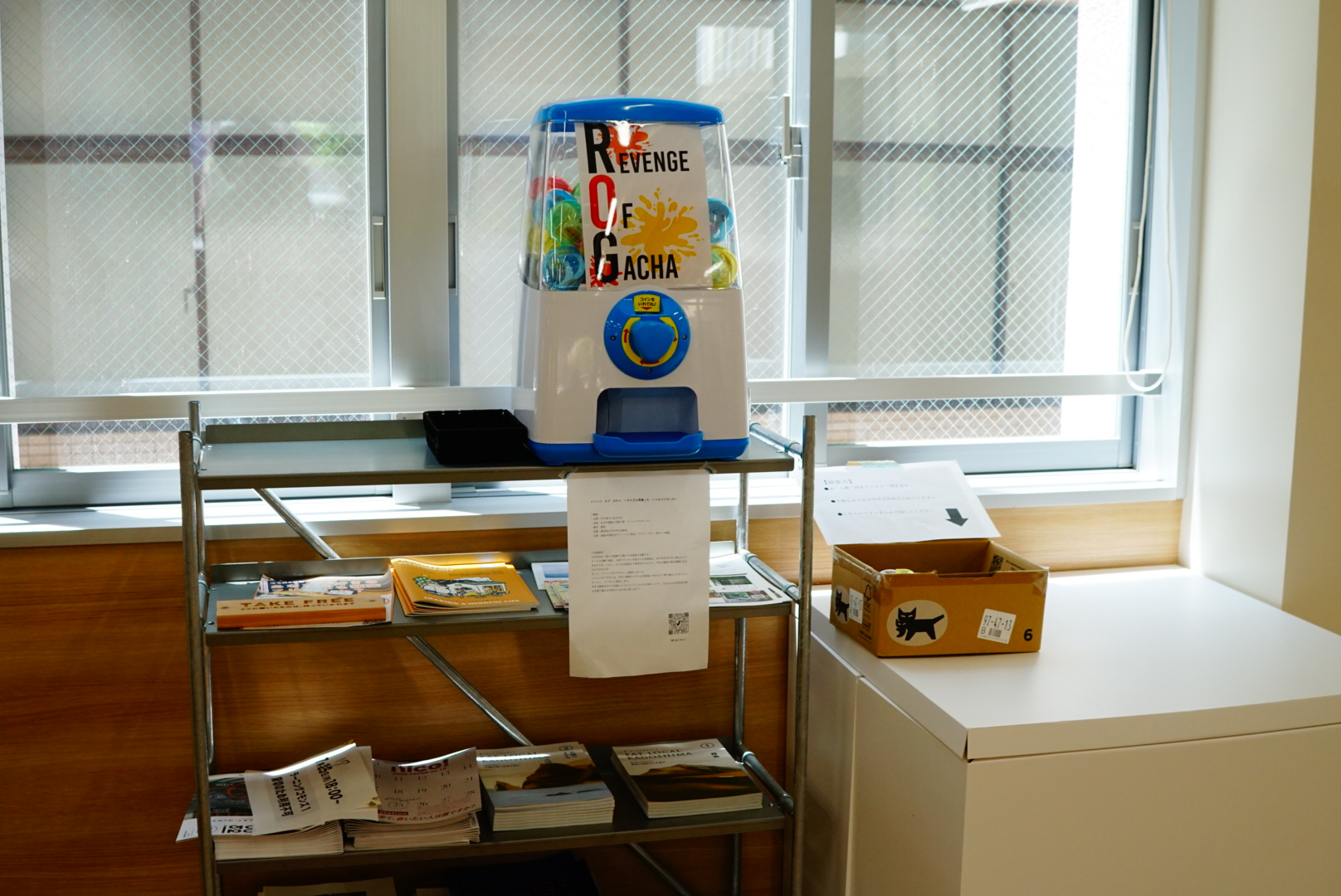

2024年 は、BeRealやガチャガチャをオマージュした展示企画となり、世代性みたいなものを感じましたね。この授業の企画内容を10年後くらいに振り返ると、若者のカルチャー受容の変遷を見る一つの窓になっているんじゃないかなと思っています。各企画の成否に関わらず、そういう意味合いが僕の中で出来つつあります。

市村

アクティブ・ゼミで考えられた企画は時代の写し鏡かもですね。もう1年前の企画に懐かしさを覚えています。BeReal、なつかしい(笑)。

かんの

特に、今年の学生とのやり取りでは僕自身学びがありました。僕は、東京にいた頃も含め、研究者にしてはかなりの数の企画をしてきた んじゃないかと思うのですが、やはり、イベント企画の王道といえば、トークイベントだと思うんですよね。でも、学生は全然ピンと来てないし、響いてなかったですね。事実、今年の3グループは、どこもトークイベントは企画しなかったw

そう言えば、2024年は、映画に関して語り合うという、ある種のトークイベントを企画したグループもあって、2回イベントをやっているのですが、1回目は僕も参加して少人数ながら盛り上がったものの、2回目は参加者ゼロでした(宣伝不足だったということもあろうが)。

市村

(今年の受講生から)「トークイベントとか行きません」って言われてましたね。僕も若者向けにトークイベントを企画したりしているので、衝撃でした。「じゃあ、どうしろと言うのだ」って思ってました。それでも「他者のことを知りたい」とか「何かを伝えたい」といった願望はあるように思えたので、カタチが変わっているのだろうなと思います。

かんの

ゼロ年代からテン年代はSNSが盛り上がって、社会が変わりそうな空気感もあったわけですが、SNSも、SNSを交えたリアルのイベントも、だいぶ飽和してきたようにも感じています。新しいSNSが現れても、SNSであることには変わりはなくて。今後、どのようなインターネット・ツールやリアルのイベントのあり方が現れるのか、わかりませんが、僕らの世代の王道が、全然若者に届かなくなるんだろうと思います。次は、何が来るのでしょうかね。

市村

こうやって歳をとっていくのですね(笑)。次に何が来るのかはさっぱりわかりません。ただ、「知りたい」と「伝えたい」といった本質的な欲求は変わらない気もしていて、そこはしっかり握っておきたいと思いました。

かんの

さて、そろそろ、今年度の授業で現れた3つの企画について少し触れて、この記事を締めたいと思います。まだ、実行に移す前の企画ですが、どのような印象をお持ちでしょうか。

市村

それぞれにチームの個性や色がはっきり出ていた印象です。私なりの解釈ですが、「思い出のあるモノの供養を考える企画」、「界隈という言葉から学生の生態を探る企画」、「大学のリソースを使って自分のモヤモヤをぶつける企画」など、考えた学生たちの“今”が反映されていて面白かったですね。いずれも、自分の興味を他者の関心へと広げられていた、いい企画だと思います。しかも、企画の骨子は実質2か月ほどでまとめてもらったので、短期間でここまで辿り着いたのはシンプルにすごいです。

実施に向けた進め方もチームごとに違っていて、観察対象としても面白かったです(観察対象なんて言ってしまってごめんなさい。笑)。大学を出て社会に出ると、多くの人は組織の中で活動することになりますが、その中で特に考えさせられるのはチーム内での立ち回りです。アクティブ・ゼミも同じで、誰かが役割を明確に決めてくれるわけではありません。自分のやりたいこと・できること・求められていることを意識しながら立ち回り、意思決定し、行動しないと前に進まない。こういうことは座学だけではなかなか学べないので、「いい授業だなぁ」と改めて思います。笑

企画の実現に向けては、それぞれのチームに温度差も出てきました。複数人で進めるプロジェクトは、パワーバランスや貢献度の違いから意見が噛み合わなくなったり、力を発揮しづらくなったりすることがあります。そこで求められたのが、対話力やファシリテーション能力だったのではないでしょうか。時間の都合でそこまでは深く教えられませんでしたが、それができていたチームは、悩みながらもしっかり企画をまとめていた印象があります。外から見ていて「やっぱりファシリテーションって大事だな」と感じました。

いずれの企画も、実施・公開まであと一歩というところです。ぜひ最後まで行き着いてほしい。企画は、やらなければ「考えなかったこと」と同じです。しっかりと鑑賞者や閲覧者の反応を楽しんでもらえればと思います。

ここまで本原稿を用意して整えた頃には、今期も終わりに近付き、授業最終回での振り返りも行いました。実施に至ったチーム、準備中で公開まであと一歩のチーム、クローズドイベントとしての実施に止めるチームなど、それぞれ異なるカタチに辿り着きました。アーカイブとしての情報をまとめることができたものに関しては、後日この記事にリンクもする予定です。