最終氷期とは

地球は約10万年間の周期で寒冷な時代(氷期)と温暖な時代(間氷期)を繰り返しています。その中でも,最終氷期とは今から約9~1万年前に地球規模で寒冷化が起きた最新の寒冷な時代のことを言います。とくに,2万年前ごろは最終氷期の中でも最も寒冷化した時代であり,最終氷期最寒冷期(LGM)として知られています。

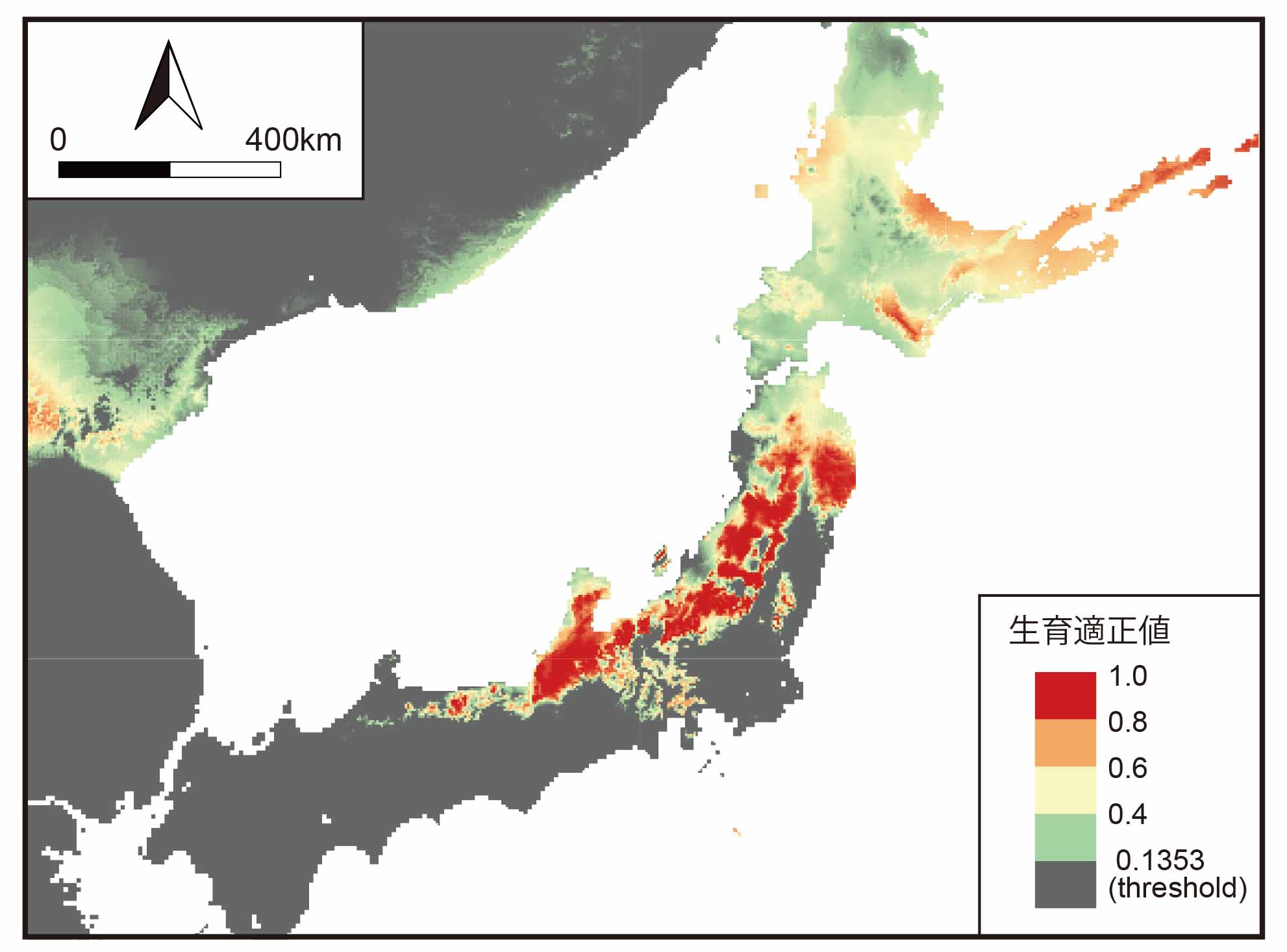

この時代にはヨーロッパ大陸や北米大陸などは氷床と呼ばれる分厚い氷塊に閉ざされ,海水面は今よりも120mほど低下しており,ユーラシア大陸と北米大陸を隔てるベーリング海は陸橋になっていたと言われています。日本列島には最終氷期の約3~4万年前から人類活動の痕跡が認められようになります。この寒冷な時代には植物種の生育適地に合わせて,その分布域を変化させていました。

モデル研究から過去の生物分布を推定する

最終氷期は約1万年前に終焉し,現在のような温暖な時代になり,それに合わせて植物の生育域も大きく変化させてきました。すなわち,現在の植物分布になったのは,LGM以降の気候変化に伴う植物分布の変化を理解する必要があります。しかし,植物化石は各地にある必ずある訳ではなく,空白域を推測するにはモデルを用いた研究が必要なります。

私たちの研究では,現在の植物分布を基にして種分布モデル(SDM;Species Distribution Model)と呼ばれる統計的なモデルを用いて,植物が生育可能な地域を推定します。さらに,気候シミュレーションにより得られたLGMの古気候モデルから,過去の日本列島での植物の好適地を推測しました。まだ,モデルによる仮定になるので,様々な植物化石の証拠と照合しながら,過去の分布域を特定したいと思っています。