GIS(地理情報システム)による地図表現

現代を生きる私たちは、インターネットの普及により、世界中の人々と瞬時に繋がることでき、より身近な存在として世界を感じることができるようになってます。しかし、ネットで知り合った人と現実に会うとなると、その距離や移動時間に驚くことでしょう。このようにデジタル社会になったとは言え、現実の世界で起きている様々な事象は空間の中で生じているのです。この空間を表現する手段として、地図は古くら使われてきたのです。

誰しもが、地図と言うと目的地までの道順であったり、日本地図や世界地図のように都市や国の位置関係を調べるために既存の地図を使用したことがあるはずです。私たちの身の回りで起きている様々な現象を地図の上に落としてみると、その現象の空間的な広がりや空間的な法則性を見つけ出すことができ、地図の有効性です。道端の何気ないものが、地図にすることで、何か新たな発見に繋がるかも知れません。

誰でもできる地図のデジタル作成

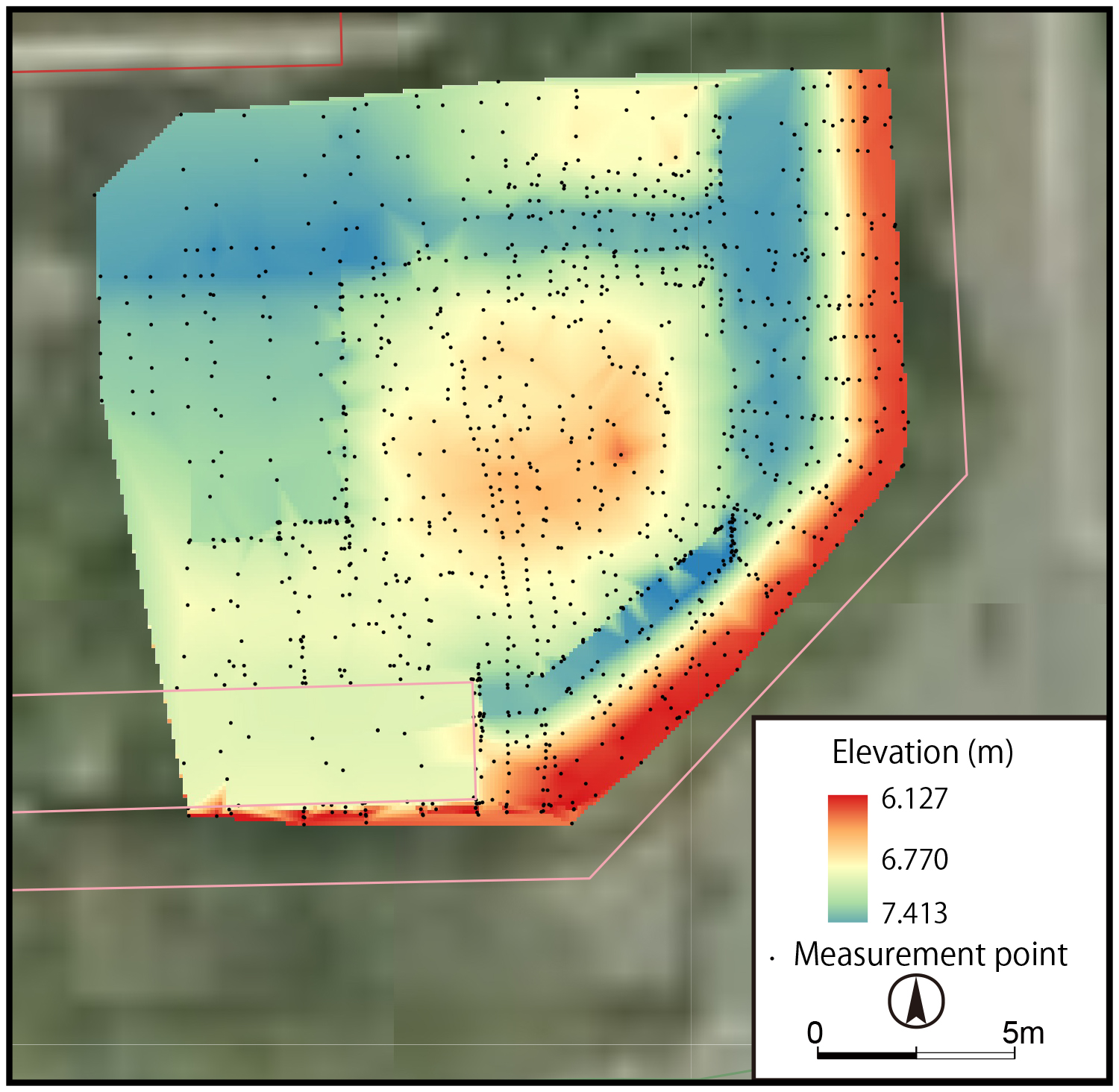

法文学部では地理学演習B1(担当:吉田明弘)でGIS(地理情報システム)を用いた地図のデジタル作成の知識や技術を習得できる授業を開講しています。2024年度の受講生は名です。フィールドで調べたオリジナルデータやWeb公開されている既存データを組み合わせながら様々な地図を作成し、その地図を通して現象のメカニズムや因果関係を理解するスキルを学んでいます。

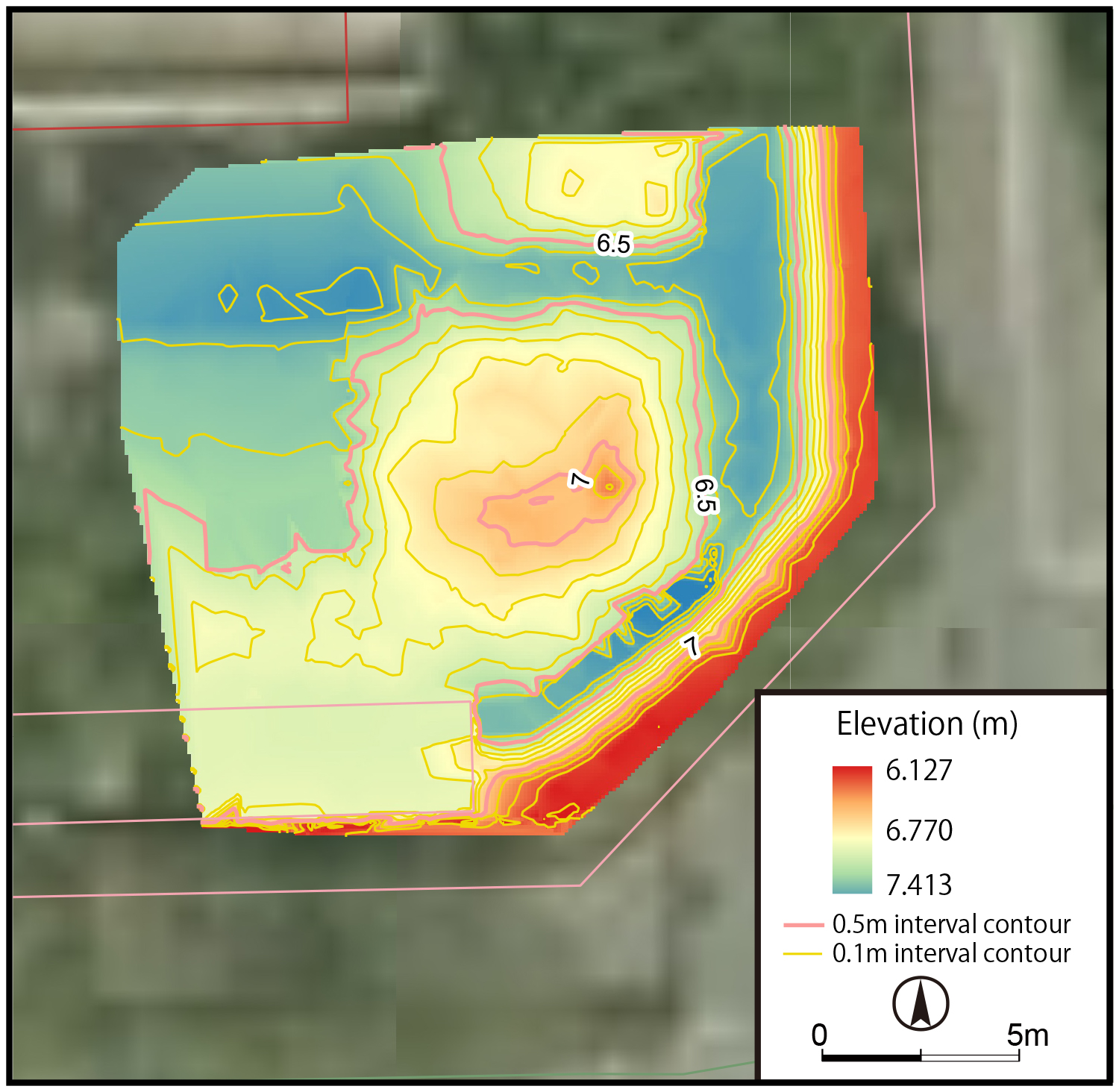

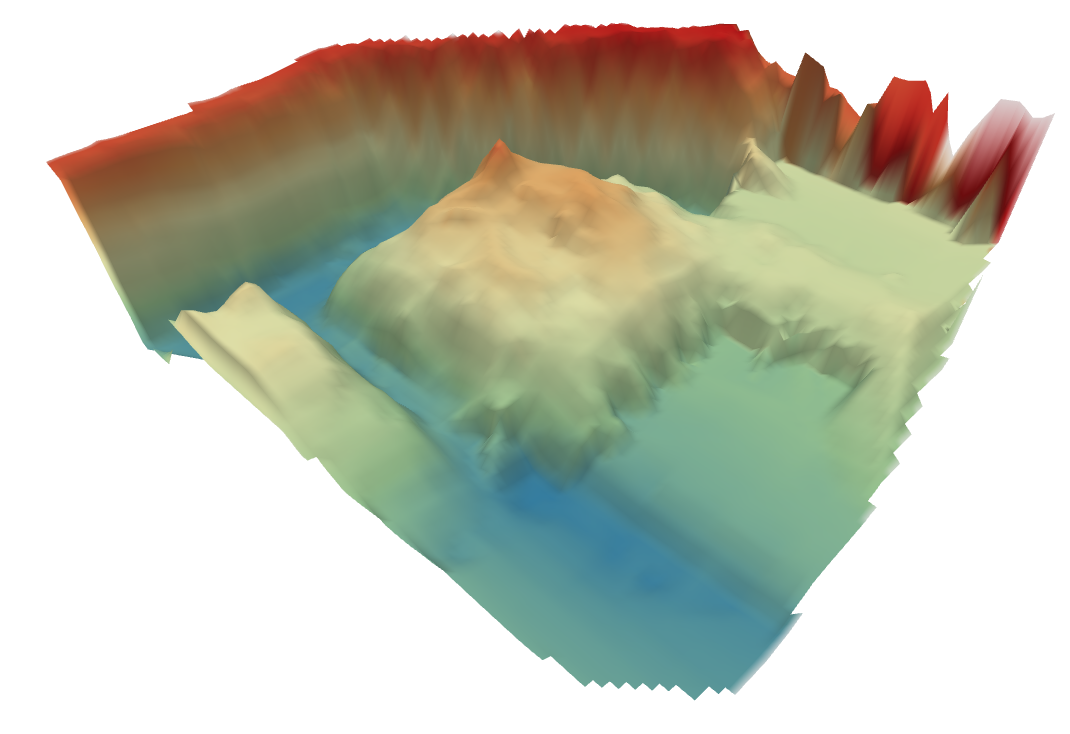

例えば、トータルステーションによる測量結果から、GISによって自動で等高線を引いたり、標高データを基にして地形をPC上で3D表現したりことで、様々なデータの空間的な可視化を行っています。GISによるデジタル地図の作成は地理学だけでなく、文系や理系の様々な分野でも利用されています。卒業研究や就職後のスキルとしても重要な役割を果たしています。